Qu’est-ce que la texture du sol ?

Tous les sols sont constitués d’eau, d’air, de matière organique et d’une partie minérale, issue de la dégradation de la roche mère. Cette dernière fraction est à l’origine de la texture du sol.

Karine productrice pour Kokopelli

Karine productrice pour Kokopelli Définition de la texture du sol et distinction avec la structure du sol

Le sol peut contenir 3 types de particules minérales :

- les argiles : leur taille est inférieure à 2 micromètres ;

- les limons : leur taille se situe entre 2 et 50 micromètres ;

- les sables : leur taille est comprise entre 50 micromètres et 2 millimètres.

La texture d’un sol est ainsi définie par la proportion entre ces trois types de particules aux granulométries distinctes : sables, limons et argiles.

Si la structure du sol décrit comment ces particules s’assemblent, pour créer des agrégats, la texture est une caractéristique purement physique déterminée uniquement par leur pourcentage.

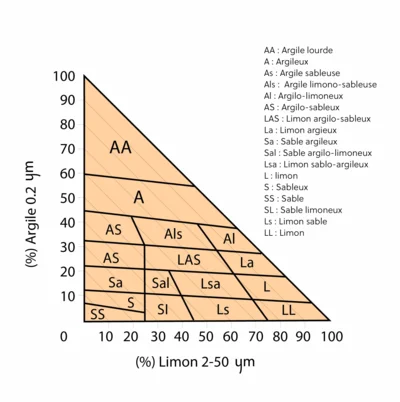

En fonction des proportions de chaque particule, il est possible d’identifier la classe de textures (argileux, argile limono-sableuse, limon argileux, etc.) en utilisant le triangle textural.

Importance de la texture pour le drainage, la rétention d’eau et la nutrition des plantes

La texture du sol influence sa structure, sa teneur en nutriments, son humidité ainsi que son aptitude à drainer l’eau. Elle apporte des informations utiles à la gestion de l’eau et de la fertilisation. Par exemple : un sol sableux évacue rapidement l’eau, il est incapable de la retenir, mais il facilite la croissance des racines, un sol argileux se compacte très facilement et retient tant l’eau que cela peut asphyxier les racines des végétaux, etc.

Définir la texture est donc le premier pas vers une compréhension du fonctionnement de son sol.

Les différents types de sols

Les sols se classent généralement en 3 grands types, chacun avec ses avantages et ses inconvénients.

Le sol sableux

Le sol sableux se compose de particules assez grosses sans cohésion entre elles. Naturellement poreux, l’eau s’infiltre sans effort et il sèche et se réchauffe en peu de temps. Sans union entre les particules, le sol sableux glisse entre les doigts et est très sensible à l’érosion par le vent ainsi qu’au lessivage.

Facile à travailler, ce sol est très drainant. L’eau n’est pas retenue et il est ainsi souvent peu fertile.

Le sol limoneux

Le sol limoneux contient surtout du limon et présente une adhésion partielle des particules du sol. Elles se désagrègent en petits éléments sous l’effet de l’environnement et offrent une porosité moyenne. Les particules minérales sont relativement serrées et permettent à l’air et à l’eau de circuler plus ou moins aisément dans le sol.

Faciles à travailler et fertiles, les sols limoneux sont cependant sujets à la formation superficielle d’une croûte sèche limitant l’infiltration de l’eau et favorisant le ruissellement.

Le sol argileux

Le sol argileux contient 25 à 40 % d’argile. Ces particules ont un très fort pouvoir de cohésion entre elles.

Les sols argileux sont glissants, collants, ou durs comme de la pierre en fonction de s’ils sont mouillés ou secs. Ce type de sol est très fertile ; il retient bien l’eau et les minéraux nécessaires aux plantes, mais se tasse ou se compacte facilement. Ce phénomène limite l’enracinement ainsi que les échanges de gaz et de nutriments.

Le sol argileux demande donc une attention particulière concernant sa préparation. En période humide, la terre est très lourde et les passages répétés peuvent lisser sa surface. À l’inverse, en période sèche la terre se contracte, elle est très dure et se fissure rapidement. Le bêchage se pratique ainsi généralement en automne. Les grosses mottes de terre se gorgent d’eau pendant les pluies, puis éclatent sous l’action du gel.

Cas particulier : le sol humifère

À la différence des sols sableux, limoneux et argileux, le sol humifère n’est pas défini par le triangle des textures, car il contient 10 % et plus d’humus. Riche en matière organique, il offre une fertilité exceptionnelle ainsi qu’une bonne capacité à retenir l’eau sans limiter les échanges d’air. Toutefois, il peut avoir tendance à s’acidifier dans le temps.

Comment identifier la texture de son sol ?

Si l’analyse de la texture d’un sol est possible en laboratoire, grâce à des techniques de sédimentation ou à un granulomètre laser, elle peut également se réaliser facilement sur le terrain en suivant les méthodes ci-dessous.

Le test tactile ou test du malaxage

Le test du toucher est une méthode simple et efficace pour évaluer la texture d’un sol. Elle permet de réaliser une appréciation globale grâce aux sensations perçues dans les doigts. Malaxez un peu de terre entre le pouce, l’index et le majeur :

- la terre est collante : dominance argileuse ;

- la terre est douce et rappelle la sensation de toucher du talc : dominance limoneuse ;

- la terrer crisse entre les doigts : dominance sableuse.

Sol argileux

Sol argileux

Sol sableux

Sol sableux

Le test de plasticité ou test du boudin

Sol limoneux

Sol limoneux Prélevez une petite poignée de terre humide, puis essayez d’en faire un boudin le plus homogène possible.

- La terre ne s’amalgame pas, c’est impossible de faire un boudin

Le sol est alors à dominance sableuse. S’il n’y a aucune rugosité entre les doigts : il contient moins de 15 % de sable. S’il y a une forte rugosité, que les grains de sable sont visibles à l’œil nu et qu’il y a un effritement rapide de l’échantillon entre les doigts : la terre renferme plus de 50 % de sable.

- La terre s’amalgame, mais faire un boudin est difficile

Le sol est plutôt limoneux.

- La terre s’amalgame bien, faire un boudin est facile

Le sol est argileux. S’il est même possible de faire un anneau avec le boudin et que la terre colle fortement aux doigts, elle contient alors plus de 30 % d’argile.

Le test du bocal ou de sédimentation

Le principe de test est de séparer les particules minérales en fonction de leur taille :

- les sables : les particules de sables grossiers tombent rapidement au fond du bocal, suivies des sables fins ;

- les limons : ces particules sont moyennement grosses, elles se déposent au-dessus du sable fin ;

- les argiles : ces particules sont fines et restent plus longtemps en suspension, elles retombent en dernière.

Remplissez la moitié d’un bocal transparent avec de la terre fine, sans gravats et sans agrégats, puis ajoutez de l’eau en veillant à laisser un peu d’air afin de pouvoir bien mélanger le tout. Fermez le bocal et secouez énergétiquement pendant quelques minutes. Posez le bocal et attendez plusieurs heures avant d’observer les résultats.

Quand l’eau devient claire : toutes les particules, même les plus fines, sont tombées. Mesurez alors la hauteur totale de la terre, ainsi que l’épaisseur de chacune des 3 couches pour déterminer les proportions respectives de chaque élément et définir la classe de texture selon le diagramme triangulaire.

La ligne de séparation entre le sable et le limon est identifiée dès que les grains de sable ne sont plus visibles. La limite entre limon et argile peut se voir par un changement de couleur ou bien en agitant très légèrement le bocal pour remettre seulement les argiles en suspension.

Par exemple, après le test du bocal :

- la hauteur de terre totale des sables aux argiles est de 23 cm ;

- l’épaisseur de la couche de sable est de 7 cm ;

- l’épaisseur de la couche de limon est de 6 cm ;

- l’épaisseur de la couche d’argile est de 10 cm ;

Dans cet exemple, la hauteur totale représente 100 % et donc les sables constituent 7 x 100/23 = 30 % ; les limons constituent 6 x 100/23 = 26 % et les argiles représentent 10 x 100/23 = 44 %.

L’épaisseur de chaque couche formée permet de calculer le pourcentage de sables/limons/argiles et, en utilisant le triangle des textures, de déterminer le type de sol.

Le triangle des textures : classer son sol

Présentation du triangle des textures

Le triangle des textures est un outil incontournable pour déterminer le type de sol. Il est représenté sous forme d’un diagramme triangulaire et permet de classer n’importe quel sol selon ses proportions de sable, de limon et d’argile. Chaque côté du triangle correspond à un axe de chaque particule (sable, limon et argile) allant de 0 à 100 %.

Cependant, il existe de nombreux triangles des textures à travers le monde adaptés au contexte pédologique de leur région d’origine. En France, les triangles actuellement employés sont le diagramme du GEPPA (Groupe d’Études des Problèmes de Pédologie Appliquée) et le diagramme de Jamagne ou de la carte de l’Aisne.

Le triangle du GEPPA est le plus souvent représenté sous la forme d’un triangle rectangle. Très simple à utiliser pour situer une composition granulométrique, il compte uniquement 2 axes et le taux de sable est déduit par différence.

Triangle des textures du GEPPA (Groupe d’Études des Problèmes de Pédologie Appliquée)

Triangle des textures du GEPPA (Groupe d’Études des Problèmes de Pédologie Appliquée) Comment lire le triangle ?

Pour utiliser le triangle des textures et identifier son sol, il suffit de connaître les proportions exactes de sable, limon et argile. Une fois ces valeurs mesurées (par exemple grâce au test du bocal), vous reportez chaque pourcentage sur les axes correspondants du triangle. Le point d’intersection des trois lignes indique la classe du sol.

Par exemple, un sol contenant 26 % de sable, 35 % de limon et 39 % d’argile se situe dans la classe argile limono-sableuse selon le triangle du GEPPA.

Améliorer la texture du sol pour un jardin fertile

La texture définie d’un sol est difficile à modifier sur de grandes surfaces, car elle nécessite des apports massifs d’argile, ou de sable, et demande beaucoup d’énergie. En revanche, certaines pratiques permettent de corriger les propriétés liées aux textures.

Ajouter de la matière organique

Compost tamisé

Compost tamisé L’apport massif de compost ou de fumier bien décomposé améliore aussi bien les terres sableuses qu’argileuses. Si dans les sols sableux il permet une meilleure rétention d’eau et des nutriments, il favorise une bonne circulation de l’eau et de l’air et allège les terres argileuses.

Cultiver des engrais verts

De nombreux engrais verts offrent de puissants systèmes racinaires et peuvent aérer les terres lourdes et compactées aussi bien en surface qu’en profondeur.

Vesce commune

Vesce commune

Trèfle blanc

Trèfle blanc

Pailler ou couvrir le sol

Si les sols sableux s’érodent facilement, les limoneux et argileux peuvent quant à eux former des croûtes en surface sous l’effet des conditions climatiques. Paillez ou cultivez des plantes sur les parcelles inoccupées pour maintenir continuellement un couvert végétal et ne pas laisser les sols à nu.

Travail du sol raisonné

L’utilisation de certains outils manuels, comme l’aérobêche ou le croc, permet d’aérer les sols argileux sans perturber la vie microbienne et en évitant les phénomènes de tassements.